Dove meno te lo aspetti, a pochi chilometri dal deserto e dal richiamo del muezzin, la terra del Marocco profuma di vite.

Sì, qui si fa vino. E non da poco tempo.

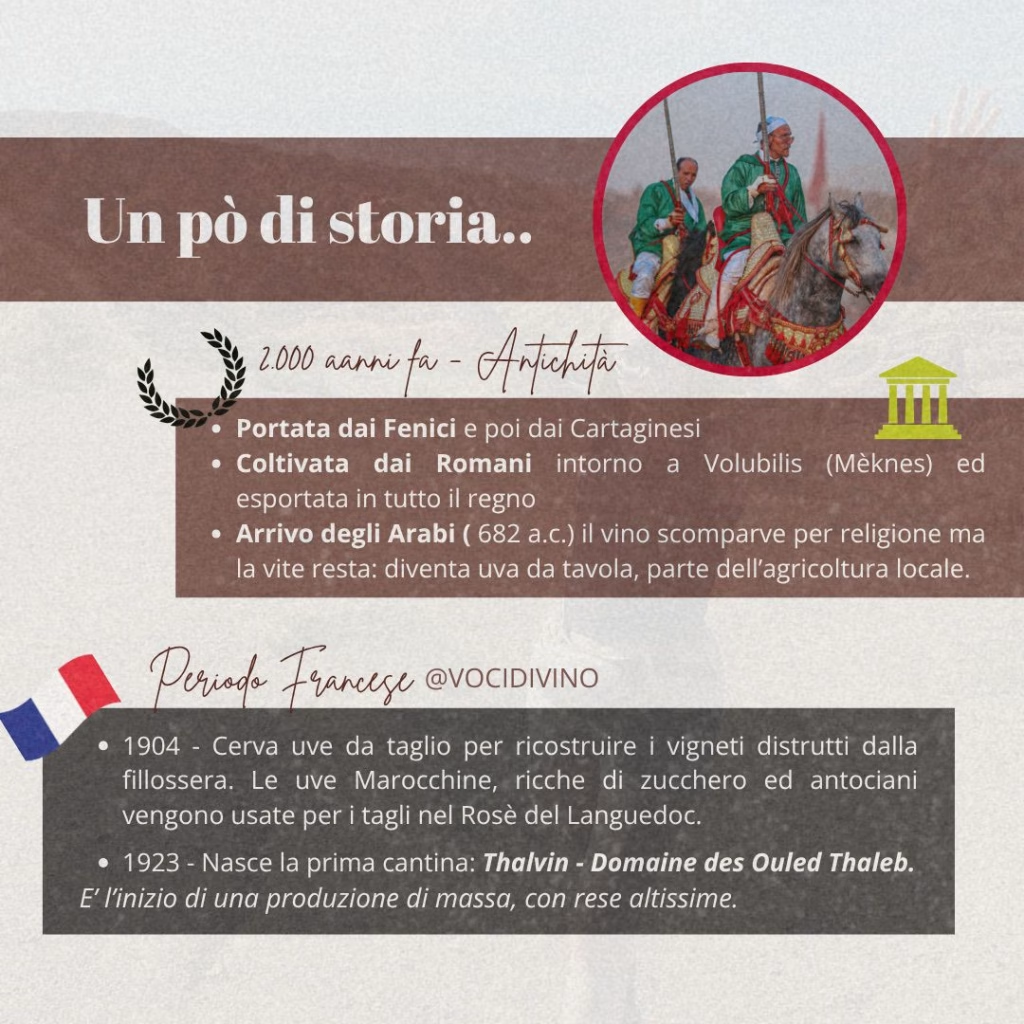

La vite arrivò duemila anni fa con i Cartaginesi, poi i Romani ne fecero una vera risorsa agricola, con coltivazioni fiorenti intorno all’antica Meknès.

L’espansione dell’Islam in Nord Africa, avviata tra il VII e l’VIII secolo d.C., portò gradualmente alla limitazione della viticoltura per motivi religiosi, pur non scomparendo del tutto. Per secoli, la produzione si concentrò principalmente sull’uva da tavola, entrando in un lungo periodo di anonimato.

Il settore fu rilanciato e trasformato in una vera industria durante il Protettorato francese (1912-1956), con ettari e ettari piantati per rifornire la Francia.

Poi arrivò l’indipendenza.

E con essa la domanda: che fare di tutto quel vino, in un paese dove l’Islam ne vieta il consumo? Il Marocco decise di non estirpare le vigne. Troppo valore, troppo potenziale economico. Il vino rimase legale da produrre e vendere (specialmente all’estero), ma non da bere liberamente.

Un paradosso che dura ancora oggi.

Un impero ai confini col deserto

Il vino in Marocco non è una tradizione condivisa, è un affare.

La produzione locale non nasce per essere bevuta, ma venduta.

Dietro quasi ogni bottiglia che troviamo all’aeroporto o nei ristoranti per turisti c’è lo stesso nome: Diana Holding. (Corporate group che…)

Fondata da Brahim Zniber proprio nel 1956, la stessa data dell’indipendenza, controlla oltre il 75% del mercato con più di 45 milioni di bottiglie ogni anno.

Un impero che produce vino in un paese che non può berlo.

Dietro ogni etichetta trovata negli hotel o negli aeroporti c’è il loro nome.

E questo cambia tutto: perché quando un unico gruppo detta il ritmo, il rischio è che a parlare non sia più la terra, ma la logica del mercato.

Il vino che parla francese

Il vino marocchino lo elogiano come quasi tecnicamente eccellente.

Ma perché parla con accento francese.

La mano d’Oltralpe si sente dappertutto: nelle tecniche di cantina, nei blend, nei vitigni scelti.

Syrah, Cabernet, Merlot, Chardonnay: i protagonisti sono gli stessi che trovi a Bordeaux o nella Valle del Rodano. (Più qualche vitigno di Faranhaa)

La collaborazione più nota è quella tra Domaine des Ouled Thaleb (anch’esso parte di Diana Holding) e l’enologo Alain Graillot, che ha portato la sua esperienza dalla Côtes-du-Rhône per creare vini destinati ai palati europei.

Eleganti, magnifici, puliti, riconoscibili.

Forse troppo.

Una terra che meriterebbe di più?

Il terroir, però, è straordinario.

Le colline di Meknès e Fès, ai piedi dell’Atlante (la catena montuosa), regalano altitudine, vento e molta luce.

Le notti fresche mantengono l’acidità, il sole matura i grappoli, l’oceano purifica.

Le vigne crescono su terreni poveri, argillosi e sassosi, e devono scavare in profondità per sopravvivere.

Nessuna piccola azienda, nessuna storia familiare tramandata.

Solo grandi tenute, investitori e fondi.

La vigna, qui, non è un’eredità: è una strategia economica.

Un sistema produttivo efficiente, ma distante dal concetto di “territorio” come lo intendiamo in Europa.

Il vino marocchino è un simbolo: rappresenta un paese che non può berlo, ma che lo produce per il mondo.

Un vino che vive di contraddizioni religiose, culturali e identitarie ma che, come la vite stessa, continua a resistere.

Forse non è un vino “del Marocco”, ma un vino “in Marocco”:

frutto di una terra antica e di una mano straniera, nato per piacere altrove.

E forse, proprio per questo, così affascinante.